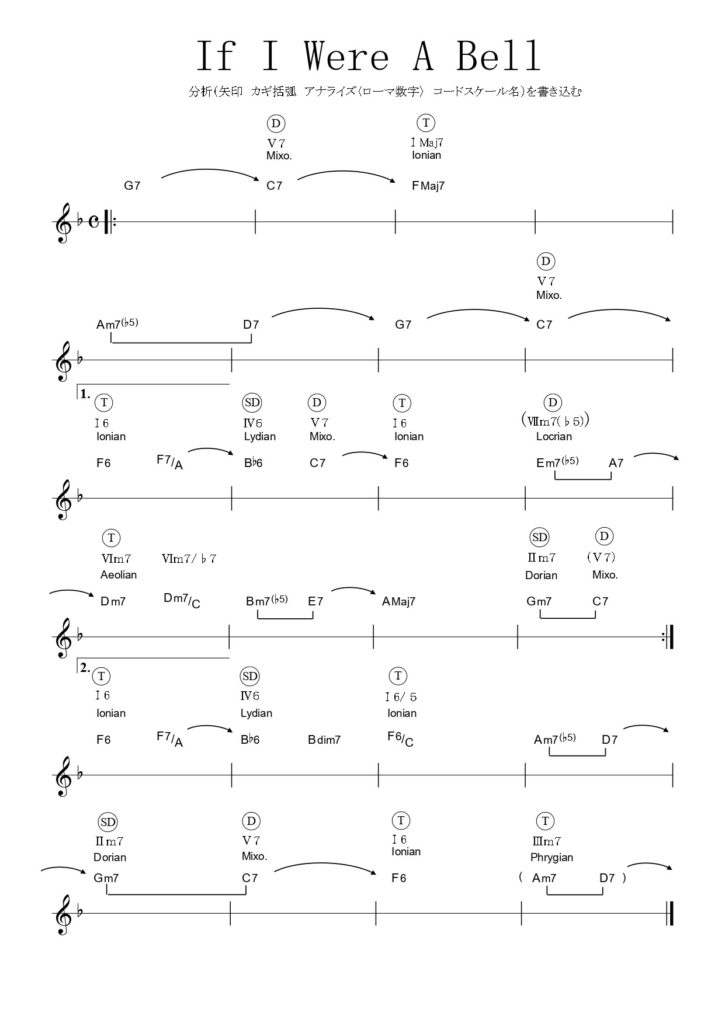

①

-1 ドミナント7thコードを中心に分析して矢印や、カギ括弧を書き込む

-2 転調の有無を確認

-3 ダイアトニック コードの分析をする

(あきらかに転調と分かる部分は一緒に分析してしまう)

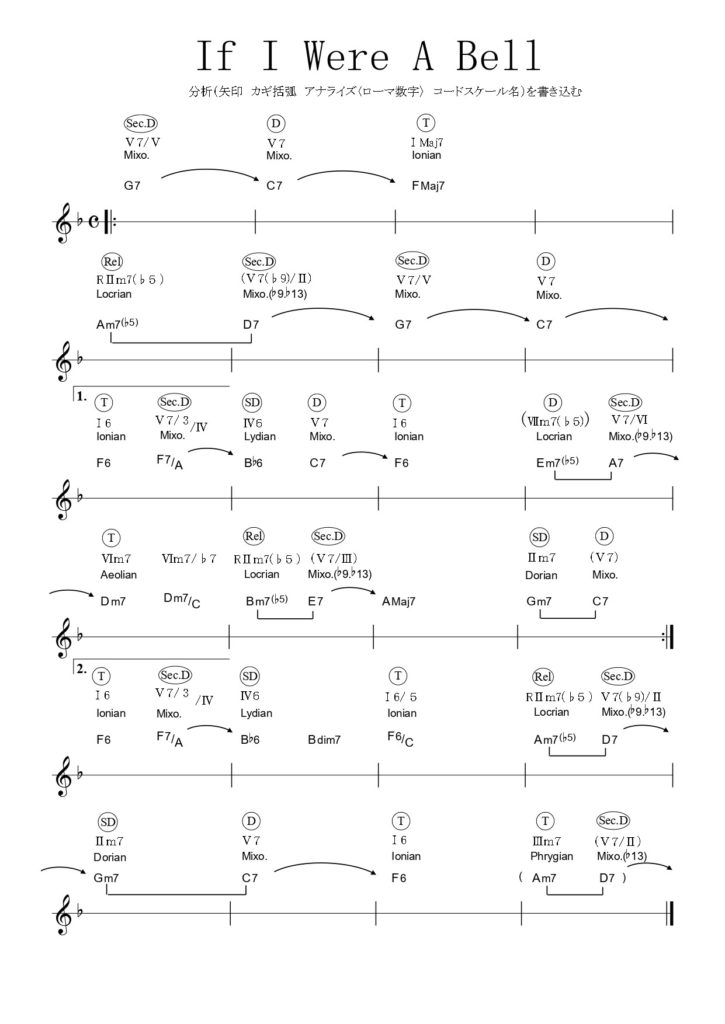

② 残ったコードの中から、さらにドミナント7th を中心に分析して

Sed.D・Ext.D・Sub.D・SFD、それに付随されるRelコードの分析をする

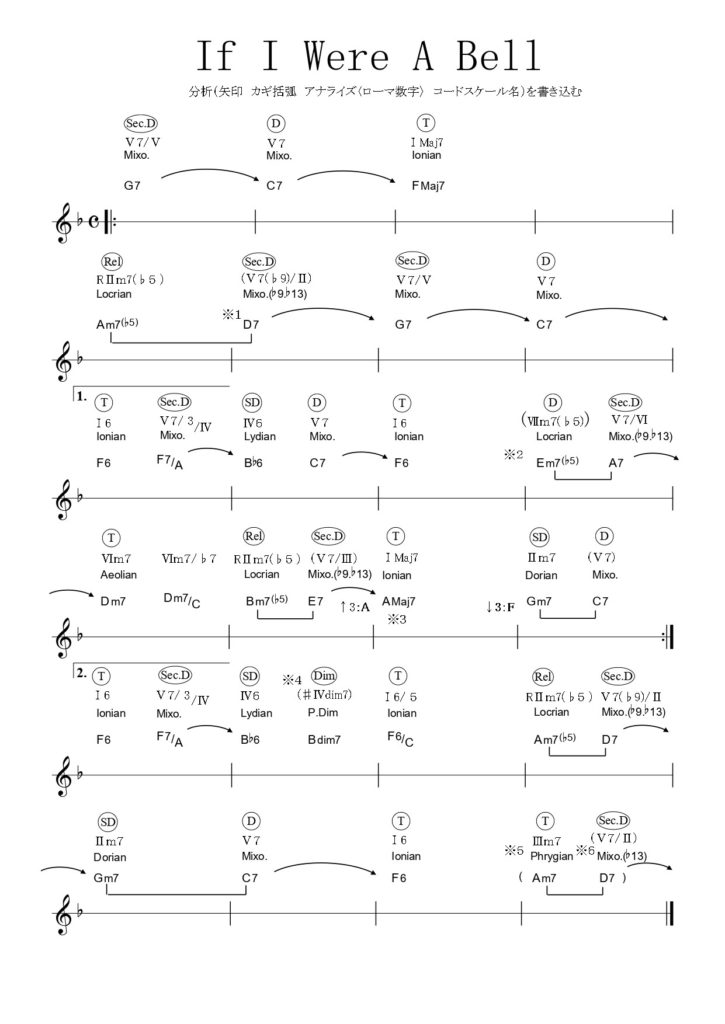

③ さらに残ったコードに対して、M.I.・Dimコード等で分析します

※1 前のコードの♭5(ミ♭)を受けて、9thが♭9に変化

※2 Ⅶm7(♭5)本来の動き(ドミナント)の動きをしていないので( )付き表記

※3 雰囲気的にはモーダルインターチェンジコードとしたいところだが、私の知識では、このAMaj7はモーダルインターチェンジコードではないので(この曲の主音であるFの音がコードスケールにないから)一応、転調扱いにしておきました。

※4 次のコードはⅤ7(C7)だったはず。の意味を込めての( )表記。

※5 Ⅲm7は、手癖で♮9thを弾きがちな場所です。絶対に演奏してはいけないわけではないのですが、注意するべきポイントです。

※6 この曲では楽譜通り演奏すると9thが♭されたものと♮なもの、2種類のD7があります

④レフトハンドヴォイシング(ピアニスト用)とコードスケールを書き出します。

※クリックすると拡大します

※1 この押さえ方は私の感覚で実際に演奏している押さえ方です。F6は正確には下から6(レ)、9(ソ)、3(ラ)、5(ド)という押さえ方をするのが基本だと思いますが、この押さえ方の響きが個人的では好きではないので、Maj7の7の音を省略する形で代用しています。

※2 次のコードはF6/Cですが、もともとはC7に進むべきコードなので、次のコードがC7を想定してコードスケールを決めています。楽譜通りに F6/C に進むという想定でラ(スケールノートになるので黒丸)を選んでも良いと思います。

※3 Ⅲm7ですので♭9の音(スケールノート)に気を付けてください。レフトハンドヴォイシングには使えません。

※4 この曲では楽譜通り演奏すると9thが♭されたものと♮なもの、2種類のD7があります